Est-ce que je vous connais?

En 2013, je travaillais depuis quatre mois au Washington Post quand des collègues ont organisé un pot de départ pour Sara, qui allait vivre à Philadelphie. Devant l’équipe réunie, le chef a rappelé sa contribution au journal. En arrivant au boulot le lendemain, j’ai été surprise de voir Sara à côté du photocopieur. «Tu n’es pas à Philadelphie?», ai-je plaisanté. Sara m’a regardée derrière ses lunettes à monture de plastique avant de réagir: «Moi, c’est Holley.»

«Ah oui, c’est vrai!», me suis-je exclamée, croisant les doigts que Holley n’y voie qu’une confusion de prénoms. En réalité, j’étais persuadée qu’il s’agissait de Sara.

Quelques années plus tard, je suivais Steve, mon mari, dans les rayons du supermarché quand il a saisi un pot de beurre de cacahuètes de la marque du distributeur. Je l’ai pris dans le caddy pour lire l’étiquette.

«Depuis quand achètes-tu des produits génériques?», ai-je demandé.

Steve a sursauté et ouvert grand les yeux, l’air étonné et apeuré. Je ne lui connaissais pas cette expression, et pour cause, me suis-je rendu compte, ce n’était pas mon mari.

Il y a deux ans, j’ai appris que j’étais atteinte d’un trouble neurologique rare, la prosopagnosie, ou incapacité à reconnaître les visages. Alors que certaines personnes souffrent de brouillard cérébral et n’ont plus les idées claires. Cette révélation m’a envoyée sur une voie qui me semblait devoir être amusante. Après tout, n’étais-je pas une femme heureuse à qui tout réussissait – quelle importance que mon cerveau ne soit pas tout à fait aux normes? J’ignorais alors que ce diagnostic allait me contraindre à m’interroger sur ma propre identité.

Un mal sans remède véritable

J’avais rendez-vous à l’hôpital des Vétérans de Boston avec Joseph DeGutis, neuroscientifique responsable d’une étude sur la prosopagnosie. J’avais passé une série de tests la veille et l’avant-veille pour évaluer mon admissibilité à un programme d’entraînement pour les sujets qui en étaient atteints. Ces tests avaient été un enfer. Notamment celui des six visages à mémoriser qu’il fallait ensuite reconnaître dans différentes séries de visages quasi identiques.

«Je suis donc prosopagnosique?», ai-je demandé au scientifique. J’essayais de mémoriser son visage – un beau mec un peu ténébreux.

«Il nous semble, oui. Dans une forme de légère à modérée.»

Les gens normaux ont une mémoire quasi photographique des visages, a-t-il poursuivi. Ils la doivent à une partie du cerveau de la taille d’une olive située juste au-dessus et derrière chacune de nos oreilles – l’aire fusiforme des visages (fusiform face area, FFA). Cette aire obéit à une sorte de programme sur la configuration faciale: deux yeux au-dessus d’un nez lui-même au-dessus d’une bouche.

«Avant même notre naissance, nous avons cette disposition à l’égard des visages», a insisté M. DeGutis. Cela explique que des appareils électriques ou les voitures nous semblent avoir des visages – que nous imaginons, en fait, dès qu’il y a deux points qui semblent alignés — et nous peaufinons ce logiciel de reconnaissance faciale en scrutant les visages qui nous entourent.

Les sujets atteints de prosopagnosie – environ 2% de la population – naissent apparemment avec une FFA défectueuse. Ils auront généralement une intelligence supérieure à la moyenne, si l’on en croit les recherches de Joseph DeGutis, sans doute parce que leur enfance solitaire, à l’amitié rare, leur laisse du temps pour la lecture et les activités individuelles.

Pour ce qui est des remèdes, rien de vraiment concluant jusqu’ici, y compris la stimulation électrique de la FFA. Le seul traitement qui paraît prometteur est un programme d’entraînement mis au point par M. DeGutis même qui apprend aux prosopagnosiques à évaluer rapidement la distance entre les traits du visage. Le chercheur a testé ce programme informatique auprès d’un ami prosopagnosique et découvert avec stupéfaction que ça marchait. «Nous avions peut-être vraiment aidé quelqu’un. J’en étais exalté.»

Soyez attentif à ces symptômes de maladies qu’il ne faut pas ignorer!

Le conseil qui a changé ma vie

Le prosopagnosique vit dans un monde peuplé d’étrangers. Certains sont pourtant des connaissances, parfois même des amis, et cela est une source de perpétuelle angoisse. Un prosopagnosique dont j’ai lu le témoignage gardait les yeux baissés pour éviter de croiser le regard de gens qu’il connaissait sans pouvoir les reconnaître. Cette attitude lui a valu une réputation d’homme distant, rien pour se faire des amis.

Pour le prosopagnosique, rester à la maison est le seul moyen sûr d’éviter l’embarras. Les cas les plus tragiques s’enfoncent dans un abîme de solitude dont il est difficile, voire impossible, de s’arracher.

C’est ce qui m’attendait jusqu’à ce que mon père me donne un conseil décisif. J’avais 19 ans, j’étais de retour de mon premier semestre à la fac et nous venions de terminer les courses au supermarché.

— C’était plutôt impoli, a-t-il noté en montant dans la voiture.

— Quoi? ai-je demandé.

— Susan Zartman, ta copine. Tu l’as croisée sans la saluer.

Une jeune femme aux cheveux châtains courts m’avait en effet fait un geste de la main. «C’était Susan?» Nous étions amies à l’école, puis je ne l’avais plus vue qu’occasionnellement avant qu’elle ne disparaisse de mon esprit.

Pour le cerveau, le visage serait une sorte de dossier contenant toutes sortes d’informations glanées sur la personne à qui il appartient – où et quand vous l’avez rencontrée, ses groupes musicaux préférés, le nom de son dernier petit ami, par exemple. Mon cerveau semble incapable de constituer un bon dossier et ces détails se perdent.

Je ne savais rien de tout cela à 19 ans. Comment, ai-je demandé à mon père, puis-je engager la conversation avec une personne que je ne reconnais pas?

«Tout le monde est prêt à parler de soi, a-t-il répondu. Pose beaucoup de questions.»

Ce conseil a changé ma vie. À l’université, il suffisait de faire semblant de reconnaître la personne qui semblait me connaître. Quand j’allais en cours, si quelqu’un regardait dans ma direction, je souriais. Si la personne souriait en retour, j’échangeais quelques mots avec elle. Rapidement, j’ai eu des amis sur tout le campus.

Quelques-uns se distinguaient dans la foule. Mon amie Melissa avait de longs cheveux bleus; Thalia et Annette étaient des géantes. Quant aux autres, j’étais souvent larguée, mais cela n’a pas compromis ma très riche vie sociale. Élue présidente de ma résidence, j’ai pris des photos de mes 80 camarades pour épingler sur le tableau d’affichage les visages associés aux noms en décrétant que ce serait utile à tout le monde.

Aujourd’hui, comme à l’époque de l’université, j’ai de nombreuses connaissances mais seulement une poignée d’amis proches – tous ont un trait distinctif. Mon amie Miriam est un lutin aux longs cheveux violets; Sieren est grande et mince; Steve est un géant de 160 kg.

Mes amis ne croient pas tous à ma prosopagnosie. «Tu me reconnais bien, non?», protestent-ils. Oui… parfois. Si, dans le bon contexte et sous un éclairage adéquat, celui qui est devant moi porte ses lunettes habituelles, mon cerveau finira par lui associer un nom. Mais devant quelqu’un qui arrive à l’improviste ou qui a une nouvelle coiffure, il y a de fortes chances que mon cerveau fasse l’impasse. Je verrai en lui quelqu’un qui semble me connaître, je l’accueillerai chaleureusement… tout en espérant qu’un mot ou un geste me filent un indice sur son identité.

Même si ces symptômes peuvent paraître inquiétants, ils sont en fait inoffensifs!

Reconnaissance faciale

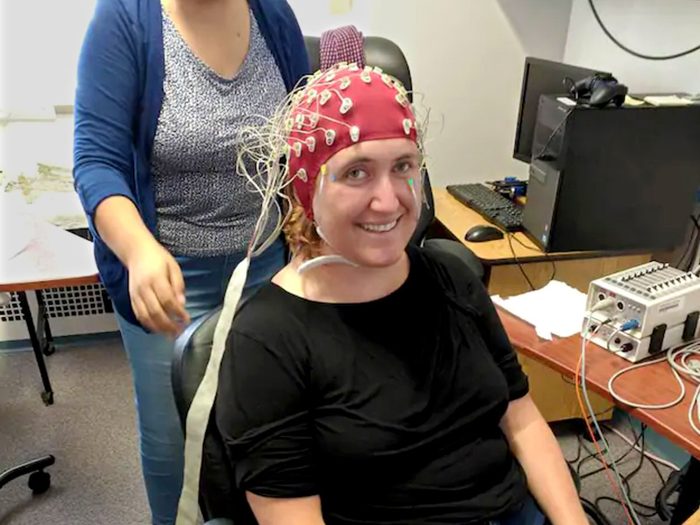

Quelques semaines après mon retour à Washington, Alice Lee, l’assistante de Joseph DeGutis, m’a invitée à participer à un programme d’entraînement sur logiciel de 30 séances conçues pour aider les prosopagnosiques à améliorer leurs compétences en reconnaissance faciale.

Chaque séance débutait par une grille de 10 variations du même visage, dont certains traits étaient légèrement accentués et séparés par une ligne zigzagante. Dans le groupe 1, les visages avaient les yeux et la bouche très éloignés les uns des autres; dans le groupe 2, les traits du visage étaient plus rapprochés.

J’examinais les visages quelques minutes puis j’appuyais sur une touche pour commencer l’exercice. La grille disparaissait pour être remplacée par un diaporama de visages qu’il s’agissait de classer en fonction du groupe auquel chacun appartenait en appuyant sur les touches «1» ou «2», selon le cas. J’avais retenu de la lecture des travaux de M. DeGutis que cet exercice devait m’apprendre à me concentrer sur les zones du visage plus riches en informations et faire de fines distinctions dans la foulée.

La première tentative s’est révélée catastrophique. Je classais les visages avec à peu près autant de précision qu’un aveugle. À la deuxième, je me suis servie de mes ongles pour mesurer la distance entre les traits. Ça n’a pas marché – mon temps était écoulé et l’écran est devenu rouge.

À la troisième tentative, les visages ont commencé à me paraître différents, mais le logiciel a modifié leur taille. Apparemment, j’étais censée mémoriser la distance relative entre les traits – ce que font les gens normaux sans même réfléchir. Après une heure, la frustration m’a fait monter les larmes aux yeux.

Je me suis acharnée et j’ai presque fini par abandonner quand, vers la dixième semaine, j’ai découvert une stratégie gagnante. Au lieu d’essayer d’évaluer un visage dans son entier, je le divisais en deux, le haut et le bas. Puis je déterminais laquelle des trois positions (haut, milieu ou bas) décrivait les sourcils, et laquelle des quatre (plus haute, moyennement haute, moyennement basse ou basse) décrivait la bouche. J’ai ensuite mémorisé quelle paire de caractéristiques appartenait à quel groupe.

Mes résultats ont explosé, mais dans la vraie vie, j’étais toujours aussi nulle pour reconnaître un visage. Il paraît même que je me suis assise un jour au café à côté de mon amie Dani sans la reconnaître. «Tu m’as regardée droit dans les yeux», m’a-t-elle raconté plus tard.

Combien d’amitiés sacrifiées

Je suis retournée à Boston passer d’autres tests et scanners. M. DeGutis m’a appelée au journal pour me communiquer les résultats. «De tous nos prosopagnosiques, vous êtes l’une des plus résistantes à l’apprentissage de nouveaux visages», m’a-t-il annoncé. Le scanner de mon cerveau montrait que les aires fusiformes du visage étaient plus épaisses que la moyenne.

Chez les enfants, elles sont plus denses à la naissance, mais à mesure que le cerveau sépare les neurones utiles de ceux qui l’encombrent, elles s’amincissent. Dans mon cas, cet élagage synaptique semble s’être interrompu.

«Vos zones fusiformes sont celles d’un enfant de 12 ans», a déclaré le scientifique, ajoutant que ma reconnaissance faciale était comparable à celle d’un «macaque au-dessous de la moyenne». J’étais sous le choc.

Il y avait tout de même une bonne nouvelle: après 30 heures d’entraînement, mes compétences en matière de reconnaissance faciale s’étaient sensiblement améliorées.

«Vous n’auriez pas pu participer à l’étude si vous aviez eu les compétences que vous avez maintenant», m’a expliqué Joseph DeGutis. Les tests de suivi ont toutefois montré que ma perception des visages restait mauvaise – j’étais incapable de reconnaître le même visage présenté sous des angles légèrement différents.

Après avoir raccroché, je suis sortie en pleurs du journal.

«Qu’est-ce qui ne va pas?», a demandé Steve le même soir, et je lui ai raconté. Ce n’est pas tant l’idée d’avoir un cerveau de macaque qui me déprime, ai-je dit. J’ai toujours pensé que j’avais la haute main sur mon existence – je suis devenue journaliste, j’écris, parce que je l’ai choisi. Mais c’est peut-être mon cerveau défaillant qui m’a poussée dans cette direction parce que l’enfant solitaire que j’ai été s’en était sortie en lisant beaucoup. Puis, jeune adulte, grâce à la prosopagnosie, j’étais devenue experte dans l’art de m’adresser à des étrangers.

Je me suis traînée quelques semaines. Cette aventure avait ravivé un mystère de mon passé: pourquoi n’avais-je pas d’amis quand j’étais plus jeune? L’ancien verdict – j’étais une gamine étrange et les enfants sont méchants – était soudain remis en cause.

J’ai posté un mot sur Facebook à mes anciens camarades de classe, expliquant le diagnostic de prosopagnosie et laissant entendre que cela avait peut-être été la cause de mon impopularité.

«Mais tu avais des amis! J’étais ton amie!», a écrit une ancienne copine de classe. Elle se souvenait de cette journée où nous avions fait du caramel chez moi.

D’autres se rappelaient que j’étais distante. «Tu semblais toujours heureuse d’être dans ton monde», a écrit une autre. Une troisième a affirmé avoir voulu être mon amie et que je lui avais témoigné de l’indifférence. «Je croyais que tu ne m’aimais pas», se souvenait-elle.

Combien d’amitiés ont été sacrifiées à l’autel de la prosopagnosie? Je ne le saurai jamais. Par chance, c’est ma spécialité de ne pas savoir.

J’ai fêté mon 40e anniversaire avec une soixantaine d’amis, dont un certain nombre que je n’ai pas reconnus. Je l’ai accepté et eux aussi, vraisemblablement. Mes progrès chèrement acquis en reconnaissance faciale ont régressé. Pour maintenir ces compétences, il faudrait quelques séances de rappel, mais je préfère consacrer ce temps à une activité plus agréable, comme l’observation des oiseaux. J’adore m’asseoir dans le parc près de chez moi pour voir ces magnifiques créatures vaquer à leurs occupations. J’ai tant de plaisir à les identifier.

Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir de l’information fiable sur la santé!

Publié dans le Washington Post (21 août 2019) ©2019 Washington Post