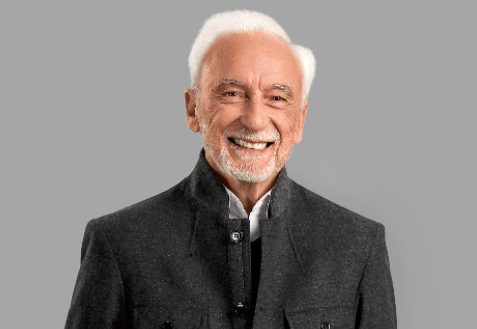

Yvon Deschamps – En toute simplicité

Yvon Deschamps revient sur sa carrière, évoque son besoin d’évasion, et lève le voile sur sa vie d’homme au repos qui n’arrête jamais.

J’ai connu Yvon Deschamps à Bonaventure, en 1961. Je chantais alors avec Claude Gauthier à La Piouke, une jolie boîte à chansons. Un soir, après le spectacle, un type charmant est venu nous saluer. Ses yeux pétillaient d’intelligence et d’humour. Il s’appelait Yvon Deschamps. On a jasé longtemps et j’ai eu l’impression de rencontrer une âme sœur. « Fais-moi signe si tu viens à Montréal », m’a-t-il dit en me quittant.

L’année suivante, j’arrivais à Montréal avec quelques sous en poche… et un précieux talisman : son numéro de téléphone. Je l’ai appelé et il m’a suggéré de louer une chambre près de chez lui, rue Saint-Luc. Yvon m’a aidé à payer mon loyer quelque temps et sa table m’était toujours ouverte. Puis, quand j’ai pu m’installer dans un plus grand appartement, il m’a donné quelques meubles. Une solide amitié était née et, même si nos vies ont pris des chemins différents, qu’Yvon a connu la carrière que l’on sait, il est toujours resté l’ami simple et disponible. Je ne l’avais pas revu depuis 50 ans lorsqu’il m’a donné rendez-vous au Seingalt, le resto qu’il possède Place des Arts. Nous nous sommes retrouvés comme si nous nous étions quittés la veille.

Christian Larsen : Après notre rencontre, en 1961, tu as connu une ascension fulgurante. Qu’est-ce qui a été le plus difficile à gérer dans tout ça ?

Yvon Deschamps : Au début des années 1970, j’avais de la difficulté avec la perception que les gens avaient de mes textes. Moi j’écrivais une chose, ils en comprenaient une autre. On m’attribuait des responsabilités sociales et politiques, si bien qu’à un moment, j’avais l’impression de porter le Québec sur mes épaules. Je me sentais responsable de tout et de tous. Ça m’a tellement dérangé que j’ai arrêté d’écrire pendant plus de deux ans. Puis, après un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas m’en priver, qu’ils comprendraient ce qu’ils voudraient, et que ce n’était pas mon affaire !

Ça s’est calmé ensuite ?

Certains voulaient que je me lance en politique. Pendant six mois, par exemple, le Parti québécois m’a pressé de me présenter aux élections de 1976. C’est ma femme Judi qui m’a raisonné. Elle m’a dit : « Ce que tu peux faire de mieux Yvon, c’est ce que tu fais en ce moment. Qu’est-ce que tu vas faire comme député ? » Je me suis dit : voyons donc, c’est ridicule, je suis juste un humoriste. Je fais ma job, c’est tout !

Comme un artisan ?

Un artisan qui travaille tous les jours. Beaucoup. Je n’aimais pas travailler, mais j’ai beaucoup travaillé parce que ça me faisait oublier que je n’aimais pas travailler (rires).

Et la politique ?

J’ai répondu présent tant que René Lévesque était là ! Après j’ai totalement décroché parce que tout le monde se cherchait et personne ne se trouvait. J’ai préféré m’engager socialement. C’est plus simple : quand quelqu’un a besoin de moi, je regarde mon agenda et si je suis libre, je dis oui. C’est beaucoup mieux comme ça, parce que toutes les causes sont

bonnes.

Comme celle de la nouvelle fondation dont tu t’occupes ?

Oui, la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui soutient l’association sportive et communautaire du Centre-Sud, avec laquelle je travaille depuis 32 ans.

Pourquoi le Centre-Sud ?

Je viens d’un quartier ouvrier de la métropole, alors je comprends à quel point le travail de l’association est important. Les gens merveilleux de Centre-Sud changent la vie de milliers d’enfants chaque année depuis 40 ans. Avec le temps, ils ont réussi à construire un lieu extraordinaire où on offre un tas de services aux jeunes du quartier. Soixante-quinze pour cent d’entre eux viennent là pour l’aide aux devoirs ou pour les sports. Le centre offre 10 programmes scolaires différents et là, on agrandit parce qu’il faut en faire plus. Au mois de septembre 2016, 30 % des petits du quartier qui étaient d’âge scolaire ont été déclarés inaptes à commencer l’école. Ce pourcentage est énorme.

Pourquoi cette situation ?

Des enfants laissés à eux-mêmes, des parents qui n’ont pas le temps de s’en occuper et qui n’ont aucune motivation. Nous, on offre un programme aux tout-petits de 0 à 5 ans et on en accueille à peu près 600. C’est pour ça qu’on a besoin de 10 millions de dollars. Avec notre nouvelle salle de psychomotricité, on va pouvoir accueillir 900 enfants. Et, tranquillement,

on va faire disparaître ce 30 % dont je parlais, parce que si on perd 30 % de nos jeunes avant 5 ans, comment va-t-on pouvoir les récupérer ensuite ?

Même à la retraite, tu continues d’en faire beaucoup. As-tu besoin de t’occuper pour te sentir heureux ?

Pas du tout ! Je suis un contemplatif, je n’ai pas besoin de me sentir occupé. La seule chose qui me dérange maintenant, c’est que j’ai des acouphènes. Moi qui aimais tant le silence, méditer, voilà que je n’en aurai plus, de silence. Plus jamais.

Est-ce que le goût d’écrire te reprend parfois ?

De temps en temps. Je me dis que je pourrais écrire telle ou telle affaire, mais je me rappelle combien c’était difficile. J’ai écrit 11 spectacles en tout. C’est 30 ans de ma vie, parce qu’après il a fallu les jouer et, chaque fois, c’était extrêmement dur. Des mois et des mois de stress, d’angoisse et de « pourquoi je fais ça ? », « pourquoi je fais pas autre chose ? » Alors oui, des fois j’ai envie d’écrire, mais je me dis pourquoi ? On est bien. On est tranquilles.

Qu’est-ce qui te nourrit le plus dans cette nouvelle vie ? La famille, les amis, les voyages, ta fondation ?

Beaucoup de choses. Les premières années de ma retraite, on a beaucoup voyagé. On a tous des lubies ; moi, c’était l’Orient Express, alors je l’ai fait. C’était merveilleux, même si on n’est pas allés jusqu’à Istanbul. On a fait le tour du monde, Judi et moi.

Et maintenant, finis les voyages ?

On est plus tranquilles. Quand on a besoin d’évasion, on s’en va dans notre maison en Floride. C’est très cliché, pas original du tout, mais c’est une toute petite maison et on est tout seuls ; c’est comme une cachette, un havre de paix. On est dans les arbres, dans les fleurs, et on respire le calme. Avec le temps, on est devenus très jaloux de notre intimité. Après avoir été des personnages publics pendant 40 ans, on a parfois besoin d’être vraiment seuls tous les deux, dans l’anonymat. Un anonymat tel qu’il y a juste l’autre dans ta vie, plus d’enfants, plus de petits-enfants pendant une semaine ou deux, t’as juste ta blonde. C’est merveilleux.

Justement, les enfants ?

J’ai eu mes enfants très tard. Ma dernière fille est née quand j’avais 51 ans. Alors à 60 ans, j’avais des petits-enfants et une fille de 10 ans. Ça garde jeune d’avoir de jeunes enfants. Dans la tête, pas nécessairement physiquement. En plus, ma femme est bien plus jeune que moi, elle est dans la soixantaine, c’est un bébé. Elle est sage et optimiste. Elle dit : « moi, j’ai vécu ma vie, c’est merveilleux, s’il nous arrive quelque chose, on va pas brailler, on en a eu une belle. » On n’a pas eu de guerre, pas été torturés, nos enfants n’ont pas été enlevés. On vit dans un pays démocratique et libre. Judi est tellement cute, elle dit tout le temps : « Je ne comprends pas ça que nos enfants nous aiment tellement. »

La mort te fait-elle peur ?

J’ai longtemps été obnubilé par la mort, jusqu’à ce que je comprenne que « c’est la vie », comme on dit. Sans elle, vivre serait insupportable. Imagine s’il fallait qu’on endure ça éternellement ! Bref, ça ne m’angoisse plus du tout.

Pas de vie après la mort alors ?

Je n’ai aucune spiritualité, aucune. Moi, je vis ma vie. Je sais qu’il y en a juste une, qu’on n’est pas en répétition. C’est la vraie affaire. Il n’y aura pas de générale en costumes. Je ne crois en rien. Mais en même temps, j’avoue mon ignorance. Je vais peut-être être bien surpris. Une chose est sûre : je ne crois pas en tout ce qu’on nous a enseigné, et je ne serai pas puni parce que je ne crois pas que Jésus est le sauveur. Je suis gentil, moi, pourquoi je serais puni ?

Est-ce que l’humour t’aide à apprivoiser la vieillesse ?

Quand on a un peu le sens de l’humour, les problèmes se règlent plus facilement parce qu’on s’enlève un poids, on les désamorce. C’est sûr qu’en vieillissant, quand tu as un bobo, le fait de pouvoir en rire un peu, ça le rend moins douloureux. Il y a deux ou trois ans, j’ai appelé M. Jean Coutu pour lui demander une commandite pour notre centre. Il a accepté tout de suite. Puis il m’a demandé : « Ça te fait quel âge, Yvon ? » Je lui ai répondu que j’allais avoir 80 ans dans trois semaines et il m’a dit : « Tu vas aimer ça, 80 ans, on a les genoux plus mous, la respiration plus lente… » Il sait de quoi il parle, on a fêté ses 90 ans au mois de mai.

Si tu avais un souhait à formuler pour les Québécois aujourd’hui, que leur dirais-tu ?

Je leur souhaite de continuer à s’ouvrir aux autres, d’avoir le courage d’aller vers ceux qui ne nous ressemblent pas de prime abord, mais qui finalement sont comme nous. Et de savourer le fait de vivre libre dans un monde démocratique, toujours disposé à se remettre en question. Mais vivre dans un pays libre et démocratique, cela comporte aussi des responsabilités.

Quel genre ?

Aller voter. On devrait donner des contraventions aux gens qui ne vont pas voter. « Écoute, maudit paresseux, va voter, c’est un devoir de voter ! »

Est-ce que la surabondance nous rend heureux ?

Notre surabondance est loin d’être synonyme de bonheur. Quand tu pars dans un délire de possession de biens et d’argent, il n’y a jamais de fin parce que tu n’en as jamais assez. Heureusement qu’il existe des gens exceptionnels, des gens qui valent des milliards, mais qui sont restés humbles, qui savent qu’ils sont privilégiés, donnent et s’engagent dans des causes justes. Un gars comme Bill Gates par exemple, qui vaut plus de 100 milliards de dollars américains, et qui a déclaré qu’il voulait consacrer la deuxième partie de sa vie à distribuer cet argent-là.

Tu crois encore à l’amour, Yvon ?

Oui, je le vis totalement. Comme on dit, dans l’abc de la vie, « a » c’est l’amour. Si tu commences à « b », ça ne marche plus. C’est tous les jours que tu dois aimer et te sentir aimé… Partout, tout le temps. Et c’est seulement avec l’amour qu’on peut avoir la paix. Les gens veulent la paix, mais il faut avoir l’amour avant. S’il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de paix. Oublie ça. On est heureux et on dispense le bonheur. Le sourire, ça change tout dans la vie.

Vous aimerez aussi:

Chris Hadfield, l’homme qui nous regardait du ciel

Alexandre Taillefer, un dragon de coeur

Tiré du magazine Sélection du Reader’s Digest d’octobre 2017